時計好きが必ず口にするデザイナーがいる。名はジェラルド・ジェンタ。“時計界のピカソ”と呼ばれ、数多くの傑作を生み出したこの紳士は、いったいどんな人物だったのか? そしてなぜ彼のデザインは愛されるのか?

そもそも、時計デザイナーは稀少な仕事だった

ファッション界には多くのスターデザイナーが存在する。それは時代を機敏にとらえる創造性を重視するからであり、ブランド側も変化することを恐れない。そのためデザイナーの交代自体が大きなニュースとなり、熱狂をつくり出す一つの役割となっているのは間違いない。

しかし老舗ばかりの高級時計の世界は、そうはいかない。数百年という歴史と積み重ねてきた伝統を、そう簡単に変えることはできないのだ。さらには、時計が主役という考え方が強いため、“時計デザイン”という考え方はあったものの、デザインの範疇はあくまでも視認性や操作性、着用感の向上といった実用面にとどまっていた。

しかし、そういった理想論ばかりでは立ち行かなくなったのが、1970年代のことだった。次世代の技術として開発されてきた電気仕掛けのクオーツ式ムーブメントを、セイコーが初めて腕時計に搭載したことが端緒となった「クオーツ革命」によって、機械式時計が過去の遺産となってしまったからだ。さらにスイスフランの高騰で輸出も大打撃を受け、スイスの時計産業の規模は、30%程度にまで縮小してしまう。

多くの時計会社が倒産の危機に陥る中で、活路を見いだしたのが「デザイン」だった。これまでの時計の価値は、正確性や着用感といった部分が大きかった。しかし圧倒的に精度に優れ、機構がコンパクトで薄型化が可能なクオーツウォッチには太刀打ちできないのだから、もっと嗜好性の高いデザインで、ユーザーを刺激するしか方法は残っていなかった。そこで考案されたのが、カラフルなダイヤルやカットガラスの風防。さらにはアポロ11号の月面着陸成功に影響を受けたスペースエイジといった、個性派のデザインだった。

混迷の時代に誕生したスターデザイナー

そんなスイス時計の混迷期に、デザイナーのジェラルド・ジェンタは現れた。1931年生まれのジェラルド・ジェンタは、’51年に宝飾学校を卒業し、宝飾デザイナーとなった。しかしあまり仕事に恵まれず、スイスの主幹産業である時計に目をつけた。

時計デザイナーとしてのキャリアは順調で、すぐに新進気鋭のクリエイターとして頭角を現す。そんな彼に注目したのが名門オーデマ ピゲだった。

当時のCEOだったジョルジュ・ゴレイは、革新的なスチールウォッチのデザインを、ジェンタに依頼する。彼が一日で仕上げてきたデザイン画は、潜水士のヘルメットをイメージした八角形のベゼルにビスをあしらい、またケースは薄型でありながら、斜面を生かすことで立体感を引き出したものだった。そしてケースサイズは39㎜。当時のトレンドは36㎜前後であることを考えると、これはかなり巨大であり、後に「ロイヤル オーク」と命名されたこの時計は、“ジャンボ”というあだ名がついた。

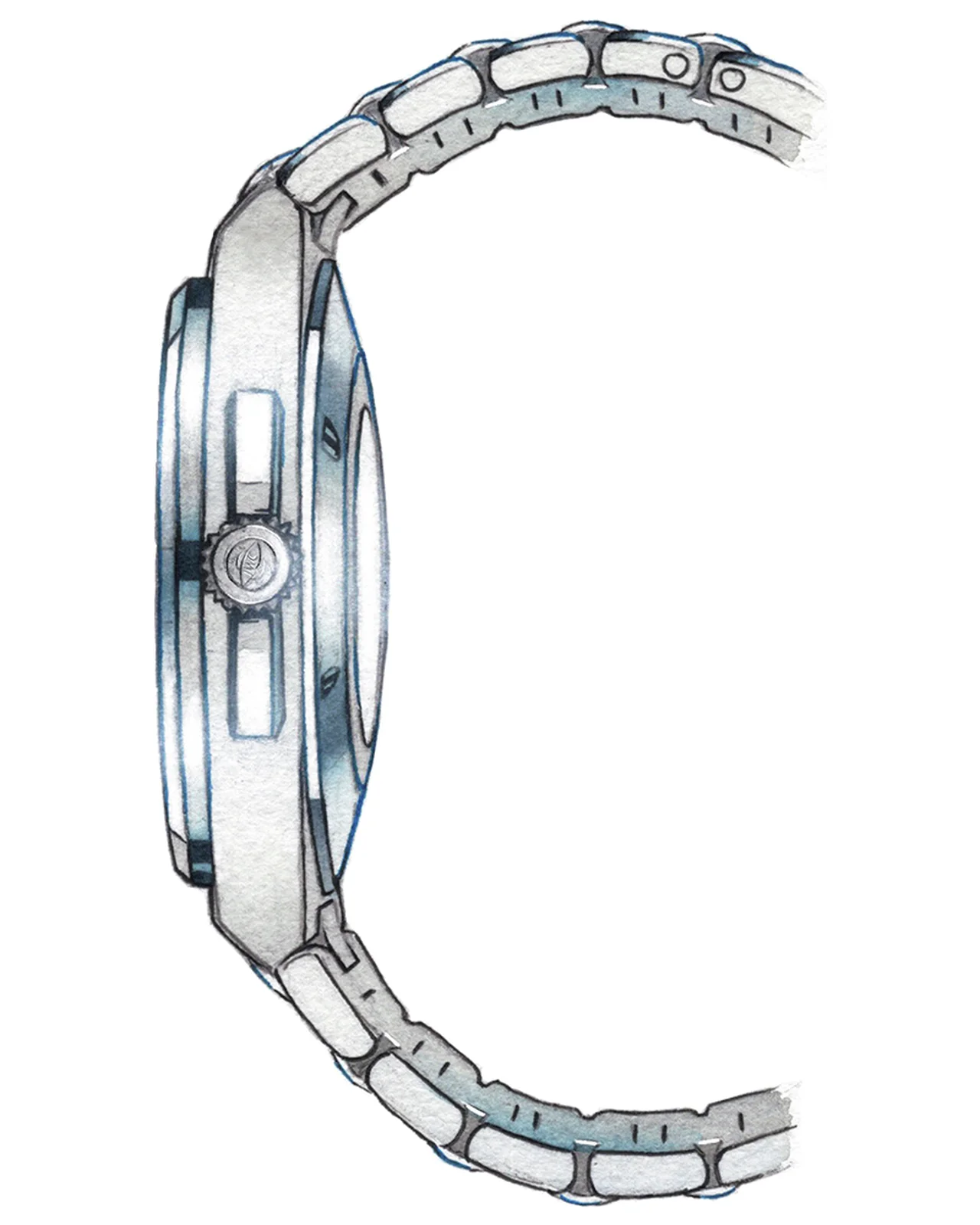

そしてこの実績がきっかけとなり、ビッグクライアントからの仕事が彼に舞い込むようになる。その代表が1976年に発売されたパテック フィリップの「ノーチラス」であり、さらに同年にはIWCから「インヂュニア SL」がリリースされている。

ただしジェンタの創造的なデザインが、当時から絶賛されたわけではなかった。機械式時計にとって冬の時代であったという歴史的背景もあるが、何よりも感性が新しすぎたのだ。

そんなジェンタのデザインした時計が、後に「ラグジュアリー スポーツウォッチ」と命名され2010年代に再ブレイクを果たすことになる。それはなぜだろうか?

(上)パテック フィリップ「ノーチラス」。ケースサイドに“耳”を設けて、ケースを固定して薄型化を実現させた。

(中)オーデマ ピゲ「ロイヤル オーク」。ベゼルのビスは刻みの方向までデザインの一部に。ビス自体は裏側から止めている。

(下)IWC シャフハウゼン「インヂュニア」。1976年当時IWCには薄型のムーブメントがなく、構造に苦心した。ベゼルの5つの穴が、アイコニックなスタイル。現行モデルは、彼のデザインを現代の技術で進化させたもの。

ジェンタのデザインは揺れる時代に好まれる

ジェラルド・ジェンタが手がける時計のデザインには、明確なルールがある。それは「エルゴノミクス(人間工学)に基づいた、ソフトな造形である」ということ。

そのために彼の時計デザインは、フィット感を高めるべくケースを薄型にデザインし、そのケースをラグと一体化させることで洗練させる。薄型であっても、のっぺりとはさせず、ベゼルやケースサイドの造形で立体感を引き出し、各部分のエッジの角を落として磨き込み、ポリッシュとサテンの仕上げを組み合わせることでメリハリのある輝きを加える。

つまりジェンタは、「装身具の延長としての時計」を意識してデザインしていた。それは彼がかつて宝飾デザイナーであったことと深く関係していることは間違いない。

ではなぜ彼のデザインした「ロイヤル オーク」や「ノーチラス」「インヂュニア」が再び脚光を浴びるようになったのか? それは時代の巡り合わせである。

ジェンタが時計のデザイナーとして飛躍した1970年代は、クオーツウォッチによって機械式時計の存在意義が揺らぎ、新しい表現が求められた時代でもある。そしてジェンタデザインの時計に再び光が当たった2010年代以降は、スマートフォンの広がりと重なり、もはや腕時計は不要とまで言われている転換期。時刻を知るための実用品としての腕時計は、役割を終えた時代でもある。

1970年代と2010年代以降のどちらにも共通するのは、腕時計を実用品としてではなく、自分を表現するものとして楽しもうという時代のムードにある。だからこそ「装身具の延長としての時計」をデザインした元宝飾デザイナー、ジェラルド・ジェンタの感性が響き合ったのだろう。

しかも薄型ケースはシャツの袖口にも干渉せず、高い防水性能のおかげで使うフィールドを限定することもない。つまりそれらは、“普通に使えるいい時計”でもあるのだ。

スマートフォンが携帯する時計の役割を完全に担うようになった時代に、腕時計が“時刻を知るための実用品”に戻ることはないだろう。しかしその一方で、自分らしさを表現し、気分を上げ、アクセサリーとして楽しむという腕時計のニーズがなくなるとは考えにくい。ということは、ジェンタが生み出したデザインは、これからも評価され続けることは間違いないだろう。

唯一の問題は、あまりにも複雑かつ美しい造型であるため、現代の技術でも加工が困難で、生産数を増やすのが難しいということだ。しかしその稀少性もまた、人々がジェンタデザインの時計に憧れを抱く理由となっている。