第17回|音楽を座って聴くことと、街で歩きながら聴くことの違いって?

1955年生まれの音楽学者。ロラン・バルトなどの記号論の影響を受けている。今回扱ったのは、細川が学生時代に出版した『ウォークマンの修辞学』(朝日出版社)。『レコードの美学』(勁草書房)など、ポピュラー音楽論も多い。細川の後の世代、現在の音楽研究について知るには、永冨真梨・忠聡太・日高良祐編『クリティカル・ワード ポピュラー音楽』(フィルムアート社)がおすすめ。

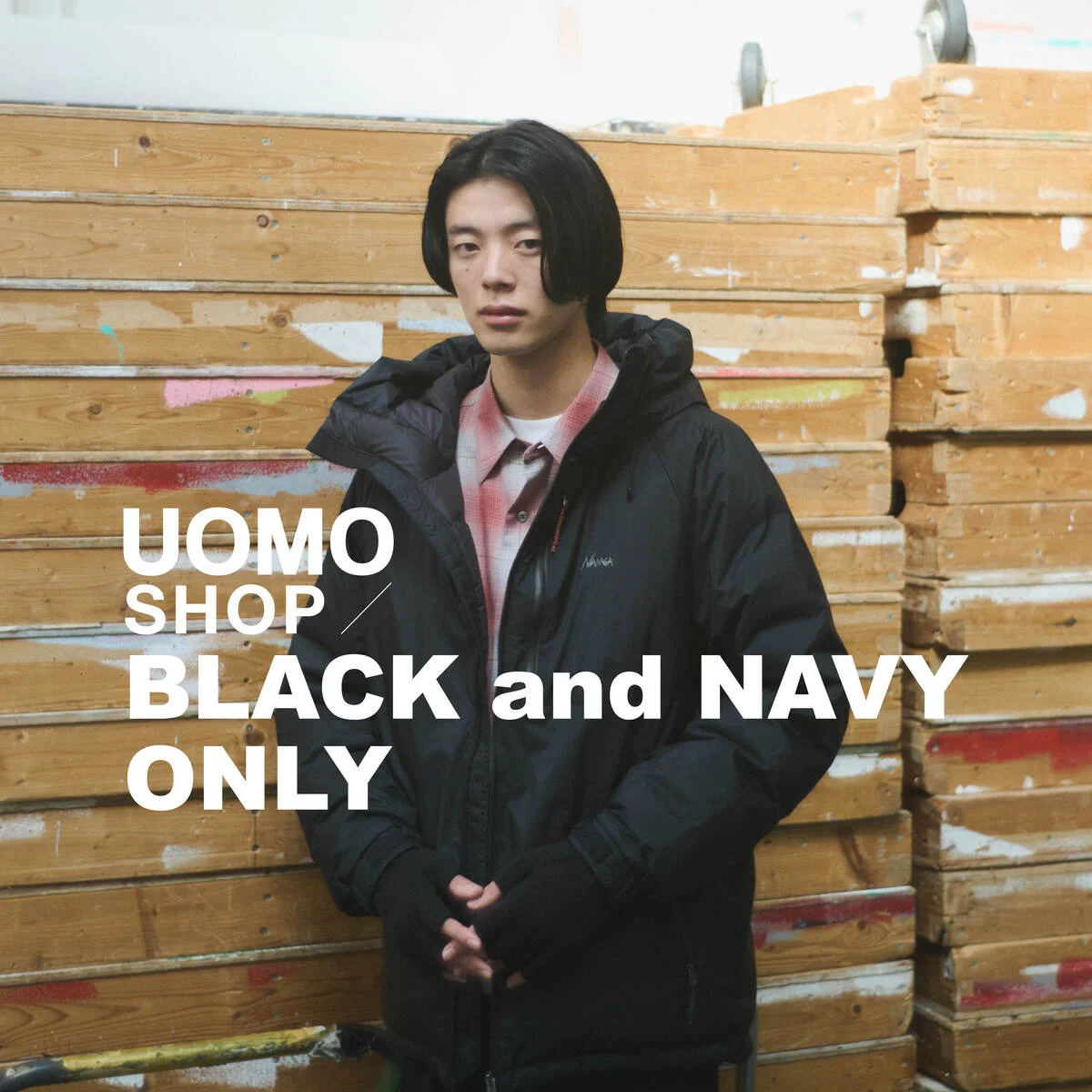

SONYが1979年に発売したウォークマンは、「人前でイヤホンをしたがる人などいない」との前評判を覆し、急速に都市の風景を変えた。若者たちは耳をイヤホンで覆い、音楽を聴きながら都市を動く日常を楽しみ始めた。音楽学者の細川周平は、ウォークマンを本質的に“都市と溶け合った聴取体験”だと捉えている。現代の音楽聴取を考える上でも興味深いので、「引用」と「ダンス」に絞って彼の議論を紹介しよう。

そもそも、都市のサウンドスケープ(音の景観)はとても複雑だ。店や個人など多様な立場の人が複数の音を鳴らし、街はランダムノイズの状態にある。街中を歩いてもまとまりのある聴取体験は得られない。つまり、都市における音の経験は、ほぼ全面的に雑音のテクスチャーだ。

ウォークマンで音楽を聴きながら歩く。遮音性の高いイヤホンでない限り、この経験は都市のランダムノイズに音を重ねることに等しい。細川は、このことを街中のノイズに対する音楽の「引用」に喩えている。街で歩きながら音楽を聴く体験は、都市に鳴り響いているノイズに、耳元の音楽を重ねる引用行為なのだ。

では、同じ街中でも座って聴くのと歩きながら聴くのは何が違うのだろうか。細川によると、歩きながら聴く楽しさはディスコやクラブでのダンスに近い。たしかに、ノリのいい曲を聴きながら歩くとき、私たちの身体はいくらかダンスしている。ウォークマンは、歩くという単なる日常動作を、環境音楽にノッて身体を動かすことに変換したのである。

しかし、ウォークマンがスマホに置き換わった今、多少は状況が違うだろう。私がSNSで150人近くにアンケートをとると、過半数が電車や車での移動中に音楽を聴くことの方が多いと述べ、歩きながら聴くという人の数を大きく引き離していた。またアンケートからは、家事などをしながら音楽を聴いている様子も見て取れた。実際、Perfumeの「ワンルーム・ディスコ」をはじめとして多くの楽曲やMVで、屋内作業の動作に音楽へのノリを加えて楽しむ様子が描かれている。「引用」と「ダンス」に基づく聴取体験は、都市以外にも拡散している。

ちなみに、都市の無音は「交換」(コミュニケーション)の不在を連想させるとの指摘もある。たしかに、無音の都市は不気味だ。だが、自宅でもスマホを介して人々に接している今日、無音の自宅もまた不気味ではないだろうか。スマホで誰かの声や音楽を常時流せるため、私たちは交換の気配に慣れきっている。それゆえ、ますます音の不在が恐ろしくなるので、音を持ち歩きたくなる。細川のウォークマン論は、現在の音と日常を捉え直す手がかりに満ちている。

哲学者。京都市立芸術大学美術学部デザイン科で講師を務める。著書に『増補改訂版 スマホ時代の哲学』『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』『鶴見俊輔の言葉と倫理』など。