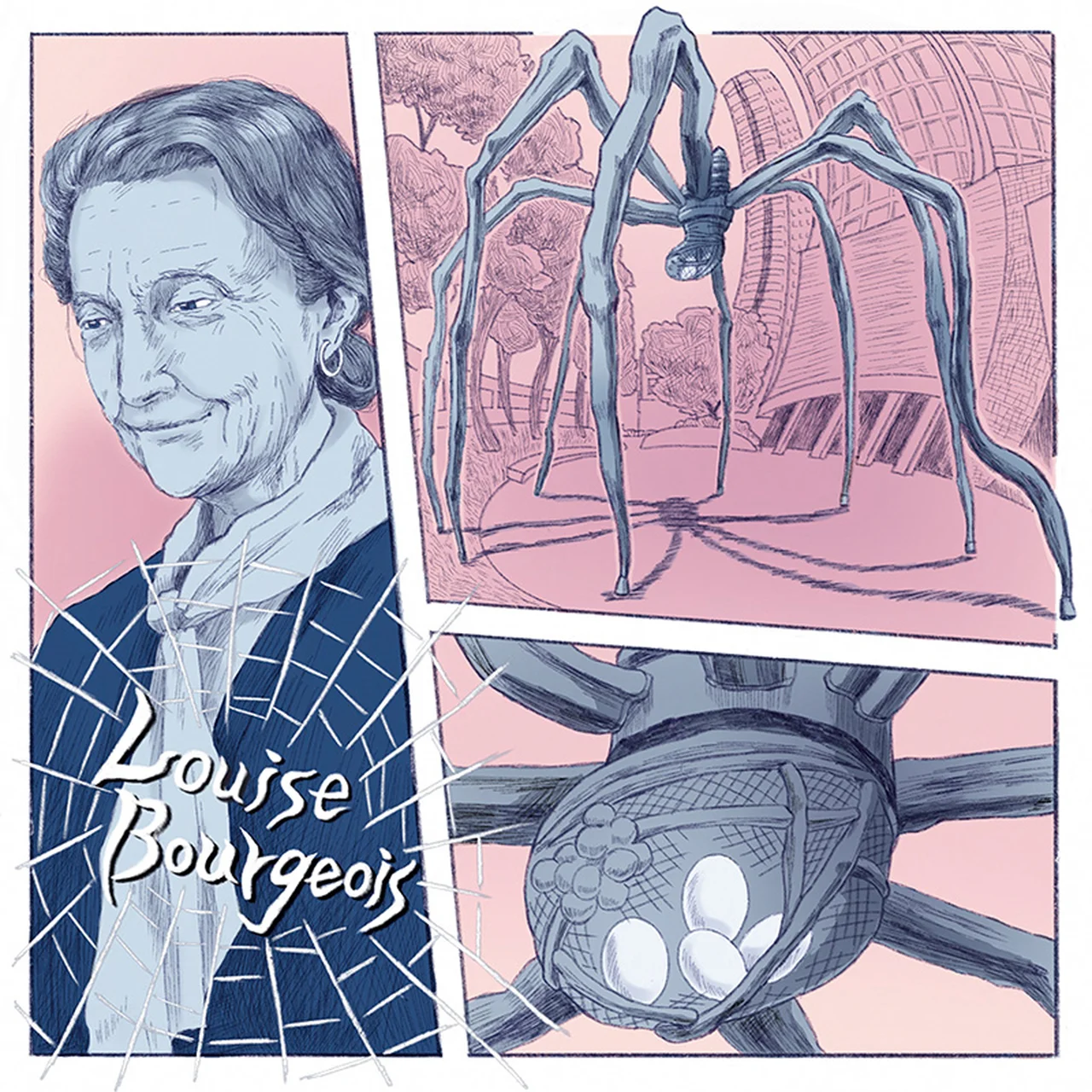

六本木ヒルズに立つ、あの「蜘蛛」の正体とは?

六本木ヒルズの前に立つ、あの巨大な蜘蛛の正体をご存じだろうか。その名は《ママン》。フランス語で「お母さん」を意味する。金属製の脚を大きく広げて、行き交う人々を見下ろすように佇むその彫刻は、ルイーズ・ブルジョワという女性アーティストの手によるものだ。

1911年にフランスで生まれ、後にアメリカへ渡ったブルジョワは、70年以上にわたり作品を作り続けた。彼女が生涯をかけて向き合ったのは「家族」というテーマだった。

なぜ「お母さん」が蜘蛛なのか? ブルジョワの母は、タペストリーの修復職人だった。糸を操り、布のほつれを丁寧に繕う姿が、巣を何度でも編み直す蜘蛛と重なったというわけだ。だがその母は、ブルジョワが幼い頃に病に倒れ、長い闘病の末に亡くなった。介護を担わされた少女時代。そして、父が他の女性と関係をもっていたことも、彼女の心に深い影を落とした。

《ママン》は高さ10メートル。8本の脚が鋭く地面を突き刺し、都市の景観に異様な緊張感を与えている。その姿に怯む人もいるだろう。巨大な蜘蛛に捕食されるような、本能的な恐怖を感じるからかもしれない。けれど、脚の下に入り込んでみると、印象は変わる。まるで守られているような、不思議な安心感を抱くのだ。なぜだろう。

見上げると、蜘蛛の腹には卵が抱かれている。そう、この蜘蛛は、子を守っているのだ。一方では周囲を威嚇しながら、もう一方では愛情深く子を抱く。《ママン》を真下から見上げたときに感じる安心感は、幼い頃に母を見上げたときの感覚に似ているのかもしれない。母がもつ、脅威と慈愛の二面性、それがこの彫刻の正体である。

「芸術は正気を保証する」と、ブルジョワは語った。重い鬱に苦しむなかで、作ることだけが正気を保つ手段だったのだ。母に愛されたかったという思いと、自らも理想の母にはなれなかったという苦悩。そうした葛藤を、彼女は蜘蛛を作ることで昇華させようとした。

現在、《ママン》は、世界7カ所に設置されている。今日も誰かがその下に立ち、気づかぬうちに、その愛情に包み込まれているのだろう。

東海大学教養学部芸術学科准教授。専門は現代美術史、装飾史。研究のほか、イラストやデザインなどでも幅広く活躍中。近著に『いとをかしき20世紀美術』(亜紀書房)ほか。